こんにちは、2017年度非電化工房住み込み弟子のあべゆかです。

この記事では、よくある質問の一つ、「非電化工房ってどんなところ?」という質問に、弟子の視点からお答えします。

わたしが非電化工房に行ったのは、月三万円ビジネスの本を読んだことがきっかけ。

新しいライフスタイル、とりわけ自給的な暮らし、そして自分で仕事をつくるということができたら良いな…という私のどちらの思いも満たしてくれたのが月三万円ビジネスという考え方でした。

[blogcard url=”○○○○“]

月三万円ビジネスの本を読んで、その次の月に開催された非電化工房の見学会に参加。

藤村氏に出会って話を聞き、非電化工房の雰囲気を感じ、

「やっぱりここで学びたい!!」と決心して、非電化工房に一年間弟子入りしました。

非電化工房で開催される地方で仕事を創る塾では、全国各地から自分の月三万円ビジネスをつくりたい人が訪れる。

非電化工房で開催される地方で仕事を創る塾では、全国各地から自分の月三万円ビジネスをつくりたい人が訪れる。一年間通して学んでよかったなぁと思うのは、

基礎的な自給的くらしの知識・技術だけでなく、それとセットで自分で小さな仕事をつくることについても考える、という視点を持てるようになったこと。

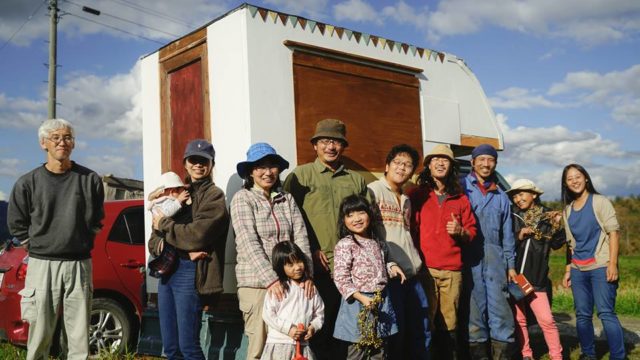

ストローベイルハウス制作ワークショップ。

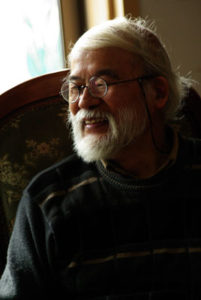

ストローベイルハウス制作ワークショップ。非電化工房 代表は発明家・藤村靖之氏

非電化工房代表、藤村靖之氏

非電化工房代表、藤村靖之氏「非電化製品(私の造語)」を発明してみたくなったのは、5年ほど前のことです。自然共生型の国々を訪れる機会が多かったのですが、工業国の電化製品に憧れ、その方向を目指している人が多いことを知って、「いいのかな?」と思っている内に、「電気を使わなくても快適・便利は実現できる」という選択肢をプレゼントしたくなりました。モンゴルの話は、ですから大歓迎でした。

自然共生型の国の人々向けにしか、私は「非電化製品」を考えていなかったのですが、「日本やアメリカのような工業国にこそ非電化製品は必要だ」と市民運動家の中村隆市さん(本書にしばしば登場してもらいます)に説教されました。言われてみればそんな気もしますので、本書を通じて非電化製品を紹介することにしました。電化製品を否定するのではなくて(私も電化製品の愛用者です)、「電気でなくても、ホドホドならできる」という発明例をお見せするだけです。愉しい選択肢に小さく加えていただければ、発明家として大きな仕合せです。

『愉しい非電化』まえがき‥‥より

モンゴルやアフリカなど、自然共生型の国の人向けに、さまざまな非電化製品を開発してきた藤村氏。

現在は日本国内向けに、非電化工房で「エネルギーとお金を使わないでも得られる豊かさ」を感じることのできる発明を続けています。

例えば、羊とともに暮らすモンゴルの遊牧民族の人たち向けに、電源がないモンゴルの高原の中で、夏場に肉が腐ってしまわないように…と開発した非電化冷蔵庫や、

放射冷却の仕組みを利用して冷える冷蔵庫。

放射冷却の仕組みを利用して冷える冷蔵庫。米を自給した後に、籾摺りはどうしよう…と途方にくれる人が多いため需要があるという非電化籾摺り機、

手回しで籾と米を選別する、非電化籾摺り機

手回しで籾と米を選別する、非電化籾摺り機フェアトレード、コーヒー豆の生産者の人たちのことも考えた森づくりを行っている会社に開発した、コーヒー好きの間ではわりとよく使われているコーヒー焙煎器も、

自分で煎り具合が変えられる手焙煎が人気。

自分で煎り具合が変えられる手焙煎が人気。

私がワークショップを開催しているソーラーフードドライヤーの原型も、

藤村氏の発明品です。

非電化工房の製品版ソーラーフードドライヤー(¥28000)

非電化工房の製品版ソーラーフードドライヤー(¥28000)非電化工房で開催するワークショップは、藤村氏のこだわりで「二度同じものはやらない」のだそうです。ワークショップに参加した人が、是非それを自分の月三万円ビジネスとして広めてほしい…という思いがあるのかもしれません。

それにしても、私が住み込み弟子をしていた頃もストローベイルハウス建築や発酵槽づくり、麹づくりや味噌づくり、ワインづくりなどワークショップを定期的に開催していましたが、2018年度はさらにワークショップメニューが充実。

2017年度からスタートした非電化工房ソウルの活動と並行しながら、ワークショップの数は増えているなんて…!さすがとしか言いようがありません。

そんなアクティブな藤村氏が、住み込み弟子たちとともに作り出す空間、それが非電化工房です。

住み込み弟子制度について興味がある方はコチラ↓↓

非電化工房住み込み弟子について、詳しく!

非電化工房ってどんな場所?

非電化工房は、栃木県那須町にあります。

自然豊かな那須高原は、四季によって自然の移り変わりがステキな場所。

那須高原の春。菜の花や梅の花が咲き、ぽかぽか暖かい。

那須高原の春。菜の花や梅の花が咲き、ぽかぽか暖かい。 「高原」だから空が広い。非電化工房の畑。春夏野菜、秋冬野菜を弟子たちが作っています。

「高原」だから空が広い。非電化工房の畑。春夏野菜、秋冬野菜を弟子たちが作っています。 秋晴れの空と非電化工房アトリエ。

秋晴れの空と非電化工房アトリエ。 6月。畑から見たグリーンハウスと、非電化カフェ(ストローベイルハウス)。

6月。畑から見たグリーンハウスと、非電化カフェ(ストローベイルハウス)。非電化工房での自給的暮らし

非電化工房は、エネルギーとお金を使わないでも得られる豊かさを表現するテーマパーク。

自然豊かな場所の中で、住み込み弟子たちは「暮らしと仕事をつくる」日々を送ります。

「食」の自給

自分達が食べる分は自分たちでつくる。

農業に関しては、一年間という短い期間である程度自給できる力をつけるため、無農薬・無化学肥料での米作り・野菜作りに挑戦します。

2017月8月、非電化工房ソウルの弟子たちが2週間合宿に来た時の写真。

2017月8月、非電化工房ソウルの弟子たちが2週間合宿に来た時の写真。 「高原」だから空が広い。非電化工房の畑。春夏野菜、秋冬野菜、20種類くらいの野菜を弟子たちがそれぞれ担当して作っています。

「高原」だから空が広い。非電化工房の畑。春夏野菜、秋冬野菜、20種類くらいの野菜を弟子たちがそれぞれ担当して作っています。農作業がお休みの冬の時期に、麹づくりや味噌づくり、ピクルスやたくあん、ワインづくりなどの保存食づくりを習得。

作った麹で、甘麹、塩麹、醤油麹、いろいろな麹料理づくり。

作った麹で、甘麹、塩麹、醤油麹、いろいろな麹料理づくり。 スパイシーなピクルスづくり。

スパイシーなピクルスづくり。「住」環境の自給

「誰でも作れる」をコンセプトに、工具の使い方から材料の選び方、ロープワーク、2×4工法のパッシブソーラーな家づくりなどを学びます。

安全な工具の使い方と、ホームセンターで買える材料で作ることに慣れること、部品図や設計図の見方についてなど基礎をしっかりと教えてもらったので、後は応用していくだけ。

タンドール制作に使う道具一覧。はじめは何もわからなかった工具の扱いも、基礎的な使い方を習得。モバイルハウスなどが一人で作れるだけの技術が身につきます。

タンドール制作に使う道具一覧。はじめは何もわからなかった工具の扱いも、基礎的な使い方を習得。モバイルハウスなどが一人で作れるだけの技術が身につきます。 パワーショベルやトラクター、クローラーダンプ、チェーンソーなどの扱い方も学びます。

パワーショベルやトラクター、クローラーダンプ、チェーンソーなどの扱い方も学びます。 ストローベイルハウスへ続く階段をつくった時。階段の作り方にもコツがある。ワークショップができますね。

ストローベイルハウスへ続く階段をつくった時。階段の作り方にもコツがある。ワークショップができますね。 ストローベイルハウスワークショップの前準備として、住み込み弟子二人で基礎作り。もちろん初挑戦。

ストローベイルハウスワークショップの前準備として、住み込み弟子二人で基礎作り。もちろん初挑戦。 ストローベイルハウス制作ワークショップ。ストローベイルを積んで竹で木舞をかいているところ。

ストローベイルハウス制作ワークショップ。ストローベイルを積んで竹で木舞をかいているところ。エネルギーの自給

自分たちで使うエネルギーを自分たちでつくる、エネルギーの自給も弟子修行のひとつ。

私が一年間住んでいた、籾殻で断熱されている家、通称「籾殻ハウス」。

私が一年間住んでいた、籾殻で断熱されている家、通称「籾殻ハウス」。太陽光パネルで電気を発電。太陽とうまく付き合いながら、暮らします。

毎日五右衛門風呂を焚くので、薪割りも欠かせない。冬場は薪ストーブでさらに多くの薪が必要…ということを身をもって体験。

毎日五右衛門風呂を焚くので、薪割りも欠かせない。冬場は薪ストーブでさらに多くの薪が必要…ということを身をもって体験。お風呂は薪で焚く五右衛門風呂。冬は-7度くらいまで気温が下がる那須でしたが、遠赤外線で体の芯までぽっかぽかでした。

タンドール制作も。タンドールの構造を学ぶ中で、火のことについても学ぶ。

タンドール制作も。タンドールの構造を学ぶ中で、火のことについても学ぶ。薪ストーブや、タンドールを作って使用する経験から、断熱の大切さと火を焚くうえで空気の通り道を考える必要があることを知りました。

火がそれまでよりもずっと身近な存在に。

仕事の自給

日々の暮らしの中にある月三万円ビジネスのヒントを藤村氏が話してくれるのを聞いたり、自分に合うビジネスモデルについてみんなで一緒に考えたり、とにかく同じようなライフスタイルをもつ人たちが集まってくるので、自分の仕事づくりについても色々な人と話せたことが良かったと思います。

非電化工房で開催した手仕事マルシェの出展者用の展示台も弟子2人で制作。このときは当初と比べると2人ともだいぶ作業スピードが上がっていた。

非電化工房で開催した手仕事マルシェの出展者用の展示台も弟子2人で制作。このときは当初と比べると2人ともだいぶ作業スピードが上がっていた。土日祝日のみ営業している非電化カフェの運営をしながら、お客さんに非電化工房のくらしをお伝えしたり…(営業時間_10時~17時まで)

非電化工房内にある非電化カフェ。ストローベイルハウスのカフェ内は、落ち着く空間になっています。

非電化工房内にある非電化カフェ。ストローベイルハウスのカフェ内は、落ち着く空間になっています。 非電化カフェのカウンター。煎りたて・挽きたて・淹れたてのコーヒーや、薬草茶などをお出ししながら、暮らしのあれこれについて話がはずみます。

非電化カフェのカウンター。煎りたて・挽きたて・淹れたてのコーヒーや、薬草茶などをお出ししながら、暮らしのあれこれについて話がはずみます。全国から集まってきた、地方で仕事を創る塾の塾生の方々との交流会に毎月参加する中で、月三万円ビジネスや自分のやりたいことについての考えを深めたり、卒業後に活きてくる繋がりをつくるチャンスもたくさんありました。

非電化工房で開催される「地方で仕事を創る塾」。全国各地から自分で地域で仕事を創りたいが集まって、ワイワイガヤガヤ、ビジネスモデルを完成させます。

非電化工房で開催される「地方で仕事を創る塾」。全国各地から自分で地域で仕事を創りたいが集まって、ワイワイガヤガヤ、ビジネスモデルを完成させます。元非電化工房住み込み弟子あべゆかの、非電化工房の魅力について解説まとめ

[blogcard url=”https://abeyuka.com/hidenkakobo_graduation/”]

非電化工房代表、藤村靖之氏のあべゆか的おすすめ書籍はコチラ↓